|

|

|

|

|

|||||||||

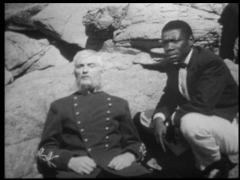

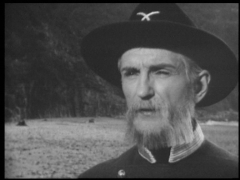

A propos de cette œuvreCette adaptation en deux parties fut réalisée dans le cadre du Théâtre de la Jeunesse. C’était la première fois depuis sa création, trois ans plus tôt, que ce programme présentait une œuvre de Jules Verne. Claude Santelli, le créateur et producteur, qui signa le scénario d’après le roman, avait depuis les débuts de cette programmation, le désir de mettre à l’écran un des voyages extraordinaires du romancier. Mais il dut pour cela obtenir les droits d’adaptations qui étaient alors, pour quasiment l’ensemble de l’œuvre vernienne, détenus par les studios hollywoodiens. La première partie, titrée Les Naufragés, fut diffusée le dimanche 28 avril 1963 à 18h50 (le magazine Télérama en fit sa couverture, oubliant un n au nom du jeune Philippe, et lui consacra un article), puis la seconde, Le Secret de l'Île, la semaine suivante, le dimanche 5 mai 1963. Le roman de Jules Verne était ainsi transposé très fidèlement, avec une mise en scène et des dialogues des plus soignés. Comme la précédente adaptation russe Tainstvennyy ostrov http://mobilis.in.mobile.free.fr/oeuvres/fiche.php?id=58 (1941, B.M. Chelintsev, Eduard Pentslin), et comme le fera également Claude Allix http://mobilis.in.mobile.free.fr/oeuvres/fiche.php?id=57 en 2001, pour gagner un peu de temps sur le métrage, le personnage de Ayrton interprété par Georges Géret (1924-1996, qui quelques semaines plus tard obtenait l’un de ses premiers grands rôles au cinéma, se faisant jardinier assassin dans Le journal d’une femme de chambre de Luis Buñuel) sera directement présent sur l’île Abraham Lincoln, dans les marécages du Far West, et non plus sur l’île Tabor. Ce genre de raccourci est inhérent à toute adaptation, et l’on verra encore le combat avec les pirates quelque peu abrégé, ceux-ci disparaissant totalement avec le navire lors de sa destruction par le capitaine Nemo. Cela n’évitant pas toutefois et fort logiquement la blessure du jeune Harbert, alors qu’il attendait le retour d’Ayrton, celui-ci ayant tenté de faire couler l’embarcation au pavillon noir. De même, Claude Santelli, si ce n’est de par les décors et quelques paroles, évoquera peu les divers travaux auxquels seront confrontés les naufragés, préférant mettre en avant l’humanisme de l’œuvre et les relations entre les personnages. A cet égard, sans ôter de sa qualité graphique et de la prestance des acteurs, cette œuvre reposant plus sur l’écriture et les dialogues que sur le visuel, pourrait se rapprocher d’un feuilleton radiophonique (Les pièces sonores demandent cependant autant de présence physique au comédien). Deux

axes principaux régissent cette Ile mystérieuse dans sa conception

: le tournage en studio et le tournage en extérieur. A cette époque, la plupart

des fictions françaises étaient retransmises et filmées en direct, en studio,

ce qui apportait une certaine substance théâtreuse, en plus du style du jeu des

acteurs qui, pour la plupart, faisaient partie de cet univers artistique. Cet

aspect théâtral était toutefois accompagné par celui du cinéma et de ses

techniques, car plusieurs caméras étaient disposées à différents endroits sur

le plateau, offrant ainsi une mise en scène plus riche. Si ce tournage se

déroulait ainsi en direct, les scènes en extérieurs, tournées en Corse dans le

Golfe de Porto, furent bien évidemment et préalablement enregistrées, cela

quelques semaines plus tôt, en plein hiver. Pour Claude Santelli, originaire de

l’île méditerranéenne, bien que né à Metz, cette saison, en cet endroit,

s’accordait assez bien avec les descriptions verniennes de l’île censée se

située près de la Nouvelle-Zélande. De ce fait, si l’on remarque les

différences qui en découlent, lorsque l’on passe d’un lieu de tournage à un

autre, que cela soit au niveau des éclairages où de la sonorisation, ceci

n’altère toutefois en rien la continuité de l’action et la qualité de la mise

en scène. Les personnages étaient avant tout les principaux attraits de cette

œuvre qui, si elle était tout aussi soignée dans ses décors, qu’ils soient

naturels ou fabriqués, offraient ainsi un intérêt plus particulier envers les

talents des artistes présents à l’écran. Telle une préface pour un livre, les quelques mots précédents cette adaptation, écrits et dits par Claude Santelli (1923-2001), sont déjà, avant que d’avoir visité l’île mystérieuse, une œuvre en soi. Ainsi, le scénariste et producteur ne se contente pas de faire acte de création, il accompagne celle-ci également, et l’a veut faire partager aux téléspectateurs, enfants ou adultes, avec un même langage, à la fois simple, mais dénué de tout infantilisme. La jeunesse à laquelle était destinée ce programme, dont le titre Le théâtre de la jeunesse est explicite, était également la jeunesse des adultes présente encore dans les mémoires et souvenirs de ces derniers, ou encore celle de l’esprit. Mais quelque soit cette jeunesse, elle était ici liée à l’univers de la littérature, et l’importance de sa découverte auprès du public juvénile. Il ne manquera pas de souligner que contrairement à une idée répandue alors, Jules Verne n’est pas qu’un auteur pour enfants, même si l’univers qu’il dessine prend parfois la route d’une certaine pédagogie éducative. Son texte est bien plus riche que cela. De même, il rappellera que l’écrivain pensait sincèrement que la science pouvait grandir l’Homme. Toutefois, il ajoutera que l’humanité est loin d’atteindre la sagesse que ce savoir devait lui octroyer, mentionnant certaines vagues dans le Pacifique, faisant sans doute référence aux multiples essais nucléaires américains ayant lieu alors, juste avant que la France n’effectue les siens en ces mêmes régions océaniques. A la diction des propos en préambule de Claude Santelli, on ressent véritablement le plaisir que ce dernier a à nous transmettre ses idées, et de même, à partager son émotion envers les œuvres qu’il présente, comme celle-ci, dont il dira qu’elle était ‘‘peut-être le plus pur roman de Jules Verne’’. A propos de la distribution des naufragés, le choix des acteurs et l’attribution des rôles était on ne peux plus honnête. On notera la présence de Jacques Grello pour le rôle du journaliste optimiste et quelque peu amuseur, qui s’il était acteur, était bien plus célèbre alors en tant que joyeux chansonnier. Le comédien de théâtre, scénariste et écrivain, Armand Meffre, campait un Pencroff tout aussi sympathique http://www.chartreuse.org/Site/Cnes/RepertoireAuteurs/auteurs.php?ID_auteur=512. Le grand écran l’a peu mis en valeur, au contraire du petit où il oeuvra sur un grand nombre de téléfilms, ainsi que des séries. Ibrahim Seck, l’interprète de Nab, sera en ce qui le concerne très souvent cantonné à des rôles quelque peu stéréotypés, poursuivant sa carrière dans un registre comique, avec toutefois quelques exceptions comme Impressions d’Afrique de Jean-Christophe Averty, d’après l’œuvre de Raymond Roussel. Le jeune acteur Philippe Coussonneau, hormis un rôle six mois plus tard dans La case de l’oncle Tom pour ce même théâtre, ne renouvellera pas d’autres expériences dans ce domaine. Quant à Michel Etcheverry (1919-1999), il jouait la même année dans le Mathias Sandorf de Georges Lampin, et fut deux ans plus tôt Don Quichotte pour ce même Théâtre de la jeunesse, cela sous la direction de Maurice Cravenne. Ce dernier le dirigera également en 1967 dans le rôle d’Ulysse dans La guerre de Troie n’aura pas lieu. Sa prestance et sa distinction, de même que son timbre de voix, lui permirent de jouer des rôles de personnages représentant une certaine autorité, comme c’était le cas pour Cyrus Smith (ici liée à son savoir scientifique), mais également parmi un grand nombre d’autres rôles, telle sa courte prestation du juge d’instruction au début du film Un témoin dans la ville d’Edouard Molinaro, et où il donnait la réplique à Jacques Monod et Jacques Berthier, ou encore en tant que président de la haute-cour de justice, quand il s’adresse à Yves Montant dans I ... comme Icare de Henri Verneuil. Il en est de même dans le doublage où il oeuvra également, comme en 1964, prêtant sa voix à Rafaël Rivelles (qui comme lui avait été Don Quichotte), interprétant le rôle du Cardinal dans Cyrano et d’Artagnan d’Abel Gance, pour qui il joua par ailleurs dix ans plus tôt le rôle d’Enguerrand de Marigny dans La Tour de Nesle. Pour ce qui est du comédien interprétant le

capitaine Nemo, un article lui est réservé à la suite de celui-ci. Pour vous y

rendre, il vous suffit de cliquer sur le Nautile bleu en bas de cette présente

page. Pierre

Badel Pierre Badel (1928-), le réalisateur, commence à travailler au début des années 50 pour le cinéma, puis ensuite il oeuvre principalement pour la télévision, soit à l'écriture ou à la direction. On lui doit la mise en scène de nombreux téléfilms ayant marqué le petit écran, tel avec Jean Topart dans le rôle titre Nostradamus ou le prophète en son pays, cela dans la série du Tribunal de l'impossible (épisode qui fut diffusé alors que les pavés volaient), ainsi que plusieurs adaptations d'illustres auteurs comme Molière, Beaumarchais ou Alphonse Daudet. Claude Santelli Après une carrière dans le théâtre (qu’il retrouvera a quelque occasion), et entre autre, son travail de dialoguiste sur Bonjour Paris (1952), le deuxième long-métrage réalisé par Jean Image avec lequel il entretint une grande amitié, Claude Santelli (1923-2001) entre à la télévision en 1956, non pour y faire exclusivement de la télévision, mais pour y introduire justement l'univers dans lequel il baignait, à savoir le théâtre et la littérature. Sa première création notable fut l'adaptation en 1957 du célèbre livre scolaire sous la troisième République Le Tour de France par deux enfants http://pagesperso-orange.fr/demassieux/indexTDF.html qui avait déjà connu en 1923 une transposition au cinéma (cette série de 26 épisodes fut réalisée par William Magnin qui dirigeait alors le service jeunesse du petit écran). C'était un choix pour lui des plus logiques, car il fut professeur de français après la guerre, de 1949 à 1954. Il conçut ensuite l’émission littéraire Livre Mon Ami qui débuta en 1958, et fut produite jusqu'en 1968. Il s'agissait également d'un programme destiné à la jeunesse et plus particulièrement aux lecteurs juvéniles. Il créa également Le Théâtre pour la Jeunesse qui connut un grand succès de 1960 à 1967, notamment avec des adaptations telles Les Misérables de Victor Hugo (Cosette, Gavroche, Jean Valjean), Oliver Twist de Charles Dickens, Le capitaine Fracasse de Théophile Gautier, Le matelot de nulle part d’Herman Melville, ou Jules Verne encore avec Les Indes Noires et Le Secret de Wilhelm Storitz. En 1969-1973, il créa Les Cent Livres des Hommes où il écrivit une nouvelle transposition de L'Île Mystérieuse qu’il mit également en scène. En 1972, il produira et réalisera la série de documentaire André Malraux, La Légende des Siècles (comme précédemment, il y retrouve Michel Etcheverry faisant quelques lectures de l’écrivain). Puis, il poursuivra sa carrière sous la forme de téléfilms, avec l'adaptation et la réalisation de nombreuses pièces de théâtres et de romans, notamment de Guy de Maupassant, ainsi que de quelques documentaires, dont les derniers consacrés à Jean Anouilh et Jean Giono dans le cadre de l’émission Un siècle d’écrivain. Peu

avant sa mort, alors qu’il travaillait à une adaptation de La Flûte

Enchantée de Mozart, avec le cirque Gruss où une éléphante le blessa

mortellement lors d’une répétition, il rencontra le journaliste Pierre Monier qui

rapporta ses propos concernant ses intentions cinquante ans plus tôt, face à

cet objet encore peu exploité qu’était la télévision (source : L’humanité)

: Nous cherchions la signification de cet instrument nouveau dont nous ne

savions pas quoi faire. Tout était à inventer et notre public était

illimité : en 1956, quand je suis arrivé, il y avait 200 000 postes, plus

d’un million un an plus tard (…). À mes débuts, j’étais jeune auteur dramatique

et je suis rentré à la télévision après un désastre au théâtre. En 1958, il y

eut Albert Ollivier, qui joua un rôle capital pour moi [Il lui rend

d’ailleurs hommage dans son introduction à L’île mystérieuse]. Ce

proche de de Gaulle était d’une grande indépendance d’esprit et apporta une

ambition formidable à cette télévision naissante. Il osa annoncer, en direct et

à deux reprises, que nous allions diffuser une chose fabuleuse : une

tragédie grecque ! Il s’agissait des Perses, d’Eschyle (…).

Portrait

de Claude Santelli par Isabelle Veyrat-Masson : Jacques Romero, 03/2008 Comédiens et interprétations Michel Etcheverry, Cyrus Smith Jacques Grello, Gédéon Spilett Armand Meffre, Pencroff Ibrahim Seck, Nab Philippe Coussonneau, Harbert Georges Géret, Ayrton Francis Menzio, Len Henri Lambert, Flig Balt Jean Coste, Skyle Sacha Tarride, Hopkins Marco Perrin, Bob Harvey Serge Netter, Mob Dickinson René Arrieu de la comédie française, le capitaine Nemo et le chien Etou, Top Equipe technique Réalisation : Pierre Badel Scénario et adaptation : Claude Santelli Script : Flavienne Loubery Assistants - réalisateurs : Yvonne Courson, Roger Sciandra Collaboration artistique : Andrée Champeaux Décors : Jacques Lys Assisté de F. Robin Maquettes : Michel Hennique Ensemblier : Pierre Gerber Costumes : Josette Verrier Montage : Jean-Claude Huguet Montage magnétoscope : Hélène Nemeta Mixage : Gilson N’Guyen Illustration sonore : Hubert d’Auriol Prise de son : Serge Hublet, Serge Lamy pour la partie filmée Directeur de la photographie : René Mathelin Cameramen : Jean Brard, Jean-Claude Doche, Michel Gaspard, Jacques Guillier, Huynh-Trung Ngon Cameraman pour la partie filmée : Claude Butteau Ingénieurs de la vision : Gabriel Goblet Galerie

|

|||||||||

|

|||||||||